L’insostenibile (?) leggerezza del lavoro ibrido

Cosa dicono i dati, quali sono le sfide, e perché non esiste un modello universale di lavoro ibrido

Gli ultimi anni sono stati una manna per ricercatori accademici e analisti di tutto il mondo. Avere colletti bianchi e knowledge worker di un intero pianeta costretti prima a lavorare da remoto e poi abilitati al lavoro ibrido ha generato un volume inimmaginabile di dati strutturati da cui ricavare tante, forse troppe, domande di ricerca: la produttività nei flussi di collaborazione, le abitudini dei singoli individui, il benessere, l’ingaggio, la sostenibilità dei sistemi di trasporto, l’innovazione, la diffusione delle culture, …. Il mondo del lavoro si è trasformato in un gigantesco laboratorio di ricerca, e da questo laboratorio sono emersi diversi spunti che lo plasmeranno di qui ai prossimi decenni.

Lo spunto iniziale per una riflessione sul lavoro ibrido inizia dal punto di vista adottato nella sua osservazione. Dalla pandemia a oggi, uno dei principali protagonisti delle ricerche è stato l’individuo: come sono cambiate le sue abitudini lavorative, come si è evoluta la sua routine, quanto è produttiva una persona da remoto? Le risposte non si fanno attendere: tutto appare estremamente positivo.

Nick Bloom, Professore di Economia a Stanford, ha creato un osservatorio sul lavoro ibrido che ha raccolto e analizzato dati da diverse fonti e di diversa natura. Il suo obiettivo principale è tentare di capire come variano abitudini e percezioni degli individui. Per quanto interessanti siano le analisi pubblicate (consigliamo a tutti di seguire, o almeno leggere, i suoi lavori [1]), i risultati confermano una tendenza percepita: lavoratori felici, produttività aumentata, forte discrasia tra lavoratori (che vogliono remote work totale, o almeno parziale) e manager (che invece spingono per un ritorno in ufficio).

Il tema dei manager che chiedono un ritorno in ufficio si è diffuso abbastanza in fretta. Bartleby, editorialista dedicato al mondo del lavoro per la rivista settimanale The Economist, ha osservato che parte rilevante di questa richiesta può essere attribuita a un tema prettamente psicologico di controllo dei subordinati: vedere chi è seduto in ufficio a lavorare per un manager dà un senso maggiore di controllo e potere rispetto al percepirne la distanza e il distacco quando è a casa.[2] Rilevante o meno che sia la tematica psicologica, ogni ricercatore si dovrebbe porre la domanda: e se ci fosse, effettivamente, una componente sistemica che, in qualche modo, viene negativamente colpita dal lavoro ibrido?

A partire dal 2022, sono emersi diversi articoli e ricerche che hanno iniziato ad approfondire un aspetto ben più problematico del lavoro ibrido: diamo per assodato l’impatto positivo sull’individuo, ma sull’azienda come ecosistema quali sono gli effetti più visibili? Tra le letture svolte, ci portiamo a casa alcuni spunti:

- L’impatto del lavoro ibrido sull’innovazione

- La diffusione delle culture e le echo-chamber

- L’ingaggio e la dispersione delle reti lavorative (e conseguente quiet quitting/great resignation)

Non li approfondiremo tutti, ma daremo qualche spunto di riflessione. Il primo, l’innovazione, ha sicuramente un’impellenza maggiore nel cercare una risposta: tutte le aziende sono costrette a innovare per sopravvivere, e l’innovazione passa dagli aspetti più piccoli (cambiamo il modo di fare un determinato processo) ad aspetti più sistemici (innovazione di prodotto e/o di strategia, ad esempio).

Come si fa innovazione quando le persone non si ritrovano nello stesso luogo? La prima risposta apparentemente immediata è: nessun problema finché ci si parla. E quindi via di call, teams meeting, community e via discorrendo. Tutte attività utili, se non che l’innovazione è una dinamica ben più complessa del solo confronto vocale. Alex Pentland, ricercatore presso il MIT e autore di Fisica Sociale [3], ha individuato in due aspetti fondamentali il substrato per una dinamica sana di innovazione: le connessioni forti e le connessioni deboli.

Immaginate la vostra rete di amicizie. Ci sarà sicuramente un nucleo centrale di connessioni forti (le persone con cui avete un legame speciale, duraturo, cumulatosi e strutturatosi nel tempo) e una rete più dispersa di contatti e relazioni occasionali, casuali a volte: in generale, una rete di connessioni deboli. Secondo le ricerche di Pentland, l’innovazione è un processo che deriva dall’esplorazione di nuove idee, dinamica favorita soprattutto da connessioni deboli, laddove la mancanza di sovrastrutture spinge al confronto con il diverso dalla propria tribù di appartenenza, e dall’uso (che possiamo anche chiamare diffusione) delle nuove idee (e quindi il confronto, la selezione e l’adozione), possibile e favorito dai legami forti. In breve, l’innovazione è un processo che si muove su reti di connessioni deboli per raccogliere spunti nuovi e su reti dense e legami forti per la selezione e l’adozione.

Il lavoro ibrido ha allentato i legami deboli e rafforzato i legami più solidi. Diversi studi si sono concentrati sulla trasformazione delle reti collaborative con l’avvento, e il mantenimento, di sistemi di lavoro ibrido. Uno in particolare [4] ha mostrato come, nel tempo, i team avevano costruito reti sempre più dense e sempre più distanti da altre reti interne. L’ecosistema aziendale, in breve, si stava disperdendo in un frattale di gruppi più piccoli: i legami intra-team si rafforzavano e i legami inter-team si indebolivano. Conseguenza: viene meno il modello Pentland per l’innovazione.[5]

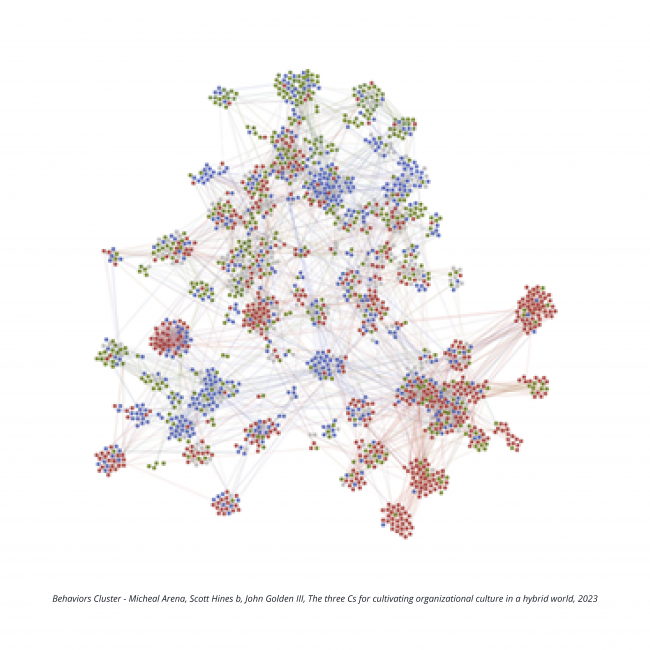

Questa dispersione di reti ha un altro impatto, ancora meno visibile della dinamica d’innovazione: la dispersione delle culture e la difficoltà nella diffusione di nuove idee. In un recente paper a cura di Michael Arena, Scott Hines b, John Golden III [6], si è osservato come idee e attitudini lavorative (in generale, le culture interne di un’azienda) siano direttamente influenzate dalla forma delle reti relazionali interne, reti che subiscono le conseguenze del lavoro da remoto.

Proviamo a spiegarla così: immaginate un ecosistema aziendale composto da tanti gruppuscoli di nodi legati tra loro. Alcuni gruppuscoli hanno legami interni più stretti (in parole povere, i colleghi interagiscono più spesso tra loro), altri hanno legami più sfilacciati. In questi casi è stato rispettivamente osservato, ad esempio, che la diffusione di nuove culture, nuovi comportamenti e attitudini è più semplice, nel primo caso, tramite esempio e modello (un manager, o uno stakeholder influente interno al gruppo trasmette agli altri le nuove idee), e nel secondo caso tramite formazione più classica (è difficile avere un ambassador che operi attività di trasformazione soft in gruppi dispersi). È altresì vero anche che è più facile influenzare i colleghi che si hanno intorno se l’attitudine riconosciuta sul posto di lavoro è più fortemente legata all’empatia nelle relazioni che alla bravura (o all’efficienza) nel raggiungere i propri obiettivi di business.

A questo punto incrociamo queste evidenze con il lavoro ibrido: sapendo che in una situazione di lavoro da remoto più o meno parziale, anche la diffusione di culture, modi di lavorare e via dicendo diventa più complesso, perché va declinato non tanto suddividendo tra chi è in ufficio e chi no (ad esempio), ma tra chi è incluso in reti di lavoro solide, forti, centrali e chi, invece, è disperso e ha legami interni sfilacciati o indeboliti.

Questi temi si legano anche ad altri due macro-trend osservati a cavallo tra il 2021 e il 2022: la great resignation e il quiet quitting. Al di là di riflessioni sul valore di questi concetti divenuti, a titolo più o meno meritevole, buzzword di corridoio, studi dimostrano che, di fronte allo sfilacciarsi delle reti interne, le persone potrebbero ritrovarsi in situazioni di bassa structural embeddedness e diventare quindi potenziali casi di uscita dall’azienda perché non abbastanza integrati.[7] Inoltre, studi più recenti hanno indicato che, con lo sfilacciarsi di reti verso le parti più centrali dell’azienda, le persone tendono a stringere connessioni e reti verso l’esterno, creando una sorta di fenomeno di “risucchio”, e, quindi, allontanamento da quello che dovrebbe essere il centro della propria vita lavorativa (la rete aziendale).[8]

Tiriamo le somme. Quanto descritto è, in sé, un problema? È ovvio che non si possono avere risposte valide per tutte le casistiche, almeno fino a quando le osservazioni sul mercato non daranno vita a studi e analisi sempre più precise e approfondite. Si può però anticipare che il dibattito sugli impatti del lavoro ibrido, positivi o negativi che siano, non possono prescindere da un doppio punto di vista: l’individuo, nella sua singolarità, nei suoi bisogni e nei suoi incentivi, e l’azienda, nel complesso di un sistema che non è solo somma di individui, ma organismo vivente, fatto da sinergie, connessioni e dinamiche non misurabili nella singola unità del lavoratore.

Fonti

- wfhresearch.com

- www.economist.com

- Alex Pentland, Fisica Sociale, Università Bocconi Editore, 2015

- www.hrexchangenetwork.com

- news.mit.edu

- Michael Arena, Scott Hines b, John Golden III, The three Cs for cultivating organizational culture in a hybrid world, 2023

- Amir Goldberg, Sameer B. Srivastava, V. Govind Manian, William Monroe and Christopher Pottsa, Fitting In or Standing Out? The Tradeoffs of Structural and Cultural Embeddedness, 2016

- medium.com

Autore

Alessio Mazzucco

23 Marzo 2023

23 Marzo 2023